La catastrophe sanitaire de Minamata, de la danse des chats à Johnny Depp

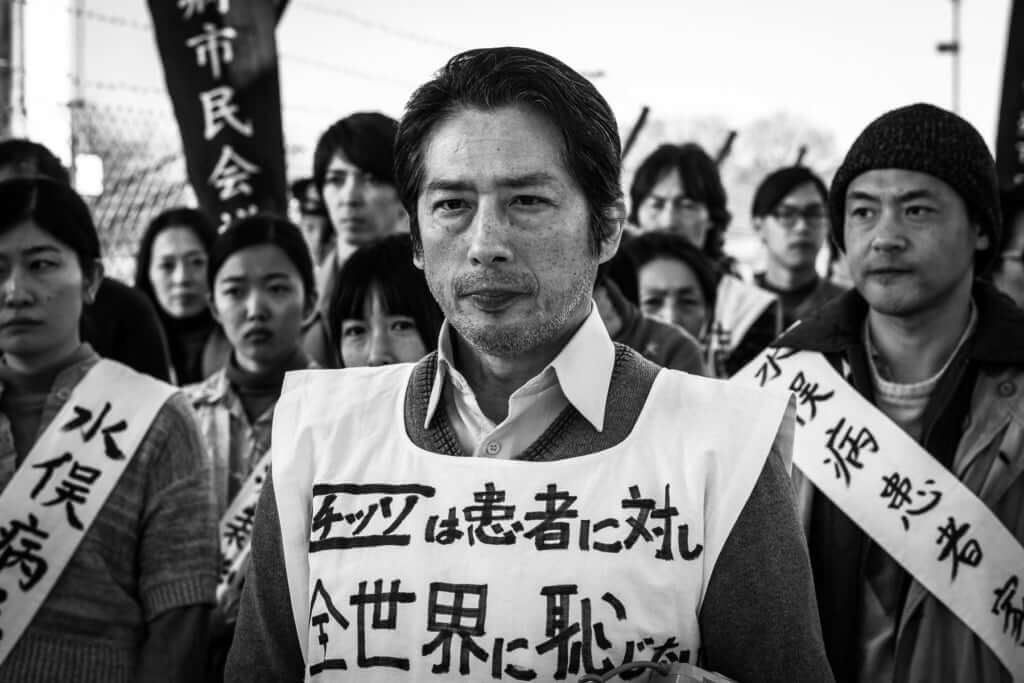

Un film réalisé par Andrew Levitas revient sur le rôle joué par le photographe W. Eugene Smith dans la médiatisation de ce drame au Japon.

© Larry D. Horricks

« La maladie du chat qui danse. » C’est ainsi qu’a, pour la première fois, été qualifié en 1953 l’empoisonnement au mercure dont ont été victimes des milliers d’habitants de la ville portuaire de Minamata, dans la région de la mer de Shiranui, au Japon. Un an avant les premiers symptômes humains, des félins avaient été pris de convulsions, fatales. La contamination venait des poissons.

En 1975, un livre était publié à ce sujet par le photojournaliste W. Eugene Smith et sa femme Aileen Mioko Smith. Un film réalisé par Andrew Levitas, sorti en 2020, revient sur l’aventure du photojournaliste (incarné par Johnny Depp), dont le reportage publié dans les années 1970 dans le magazine Life avait alerté le monde sur cette tragédie.

Engagé corps et âme

Journaliste engagé, W. Eugene Smith (1918-1978) s’est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale, dont il ne sortira pas indemne : en 1945 il est touché à la main et au visage par un éclat d’obus lors de combats à Okinawa. Il est rapatrié aux États-Unis et subit une trentaine d’opérations.

L’aventure à Minamata débute en 1971 lorsque le magazine Life l’invite à mener un reportage photographique sur les victimes atteintes de la « maladie de Minamata ». Le couple reste dans la préfecture de Kumamoto pendant plus de trois ans. Si cette histoire est symbolique, c’est notamment en raison du long combat qu’ont dû mener les victimes et leurs représentants pour que la justice reconnaisse les faits.

Entre 1932 et 1968 l’usine chimique de Chisso rejette toujours plus de méthylmercure dans la baie, mais il faudra attendre 1973 pour qu’elle soit déclarée responsable par le tribunal du district de Kumamoto. Ce premier jugement ne reconnaîtra qu’une partie des victimes, et le combat judiciaire se poursuivra. En 1996, pour mettre fin aux procédures, le premier ministre socialiste de l’époque, Tomiichi Murayama, décide d’une « grande conciliation » comprenant une indemnisation des plaignants acceptant de cesser les poursuites. En octobre 2004, la Cour suprême statue enfin sur une plainte déposée vingt-deux ans auparavant. Les juges ont finalement donné raison aux plaignants et jugé responsable l’État et la Préfecture de Kumamoto pour leur inaction.

Une tragédie de grande ampleur

Les familles de pêcheurs ont particulièrement été touchées, avec des pertes du langage, des difficultés à coordonner leurs mouvements et des atteintes neurosensorielles. Les enfants nés à cette période ont souffert de malformations. Quelque 15.000 victimes ont été recensées.

Sensible à la responsabilité sociale du photographe, W. Eugene Smith est victime de violences de la part d’employés de Chisso. Il perd presque la vue et est rapatrié d’urgence aux États-Unis. Ce défenseur d’une éthique journalistique inflexible a vu sa carrière évoluer au rythme des désaccords avec ses rédactions. Une vision partagée par sa femme (interprétée par Minami dans le film) — née à Tokyo d’un père américain et d’une mère japonaise —, qui est aujourd’hui une journaliste engagée contre le nucléaire.

Une fondation W. Eugene Smith a été créée en 1979 par Howard Chapnick, Jim Hughes et John Morris. L’organisation a depuis versé des bourses à des centaines de photographes.

Minamata, words and photographs by W. Eugene Smith and Aileen Smith (1975), un livre de photographies par W. Eugene Smith et Aileen Smith publié par Crevis.

Minamata (2020), un film réalisé par Andrew Levitas, avec Johnny Depp dans le rôle de W. Eugene Smith, produit par Metal Work Pictures. Les photographies du tournage ont été réalisées par Larry D. Horricks.

© Larry D. Horricks

© Larry D. Horricks

© Larry D. Horricks

© Larry D. Horricks

© Larry D. Horricks

LES PLUS POPULAIRES

-

Ishiuchi Miyako, un regard singulier sur les femmes

Lauréate du prix Women in Motion 2024, la photographe réalise d’intimes portraits de femmes à partir d’objets laissés derrière elles.

-

La scène créative japonaise contemporaine rassemblée à Paris

Du 1er au 4 février 2024 aux Magasins Généraux, art digital, installations, photos et objets design s’exposent lors du festival Tokyosaï.

-

“L’échelle de l’esprit”, sentiments numéraux

L’illustrateur Bunpei Yorifuji élabore dans cet ouvrage de nouvelles unités de mesure pour parvenir à chiffrer mais aussi ressentir le monde.

-

Recette d'umeboshi par Karen Solomon

A la différence des prunes d'Occident, l'ume ne se consomme pas crue et est saumurée par les Japonais qui raffolent de ce condiment acidulé.

-

“Mononoke”, inventaire d’étranges créatures

Shigeru Mizuki livre dans cet ouvrage une déclinaison artistique de ces être surnaturels qui peuplent les légendes japonaises.