Changer de récit, les photographes face au cataclysme

L’expérience du 11 mars 2011 a bouleversé la pratique de nombreux artistes, les amenant à réécrire leur histoire individuelle et collective.

Obara Kazuma “Sans titre, Fukushima, Japon”, 2011 © Obara Kazuma

Lorsque qu’un tremblement de terre de magnitude 9, suivi d’un tsunami de parfois 30 mètres de hauteur et de l’accident nucléaire de Fukushima, dévaste la région du Tohoku (nord-est du Japon) le 11 mars 2011, les Japonais et le monde sont assaillis d’images terrifiantes. La dévastation des terres englouties par le raz-de-marée est sur tous les écrans, documentée par la presse et les individus sur internet. Autant sensationnalisée et surmédiatisée que l’incident qui se déroule à la centrale nucléaire est minimisé et maintenu à l’abri des regards. Les premiers journalistes ne pourront pénétrer au sein Fukushima-Daiichi que huit mois après le drame.

Loin du battage médiatique, certains photographes japonais ressentent le besoin de documenter les évènements dans une entreprise mémorielle. Ils envisagent leur travail comme base pour des études ultérieures, afin d’aider ceux qui le souhaitent à comprendre ce qu’il s’est passé. Neuf de ces photographes ont été sélectionnés par Marina Amada et Philippe Séclier au sein de l’exposition Répliques — Des photographes japonais face au cataclysme exposée jusqu’au 29 septembre 2024 dans le cadre des Rencontres de la Photographie à Arles (dans l’espace Van Gogh).

La légitimité des artistes à représenter la catastrophe en question

Choisir qui mettre en lumière a été difficile. Dès 2011, la question du rôle des artistes et de leur légitimité à représenter le 11 mars a fait débat. Dans l’ouvrage édité par Atelier EXB qui accompagne l’exposition, le photographe Naoya Hatakeyama estime qu’il y a une « différence entre celui qui a réellement éprouvé une expérience douloureuse et celui qui n’était pas présent et ne peut que l’imaginer ». Pour autant, celui qui a perdu sa mère dans le drame et a vu sa ville natale, Rikuzentakata, détruite par le tsunami, reste convaincu que « l’art, la littérature et la création artistique permettent de surmonter le sentiment de solitude de celui qui se dit que “ceux qui ne l’ont pas vécu ne peuvent pas comprendre” ».

Marina Amada et Philippe Séclier ont sélectionné des photographes qui entretenaient non seulement un rapport intime à la catastrophe sur un plan géographique, temporel ou psychologique mais dont l’approche des images et la manière de travailler avait été profondément transformée par l’évènement. Une volonté qui se traduit aussi par l’emploi du mot « cataclysme » dans le titre, qui sous-entend un élément de changement à la différence de « catastrophe ».

Seules les images du photographe et vidéaste Hikaru Fujii témoignent de l’ampleur des dégâts, un parti pris des commissaires. « Il était important de donner au public une idée du niveau de dévastation », explique Marina Amada dans une interview à Pen. « Mais nous n’avons pas choisi d’inclure des images de personnes affligées, même si elles existent. Nous avons sélectionné ces photographies car elles étaient représentatives du travail des artistes à l’époque ».

Sensibiliser à l’invisible, un défi

L’œuvre de Mayumi Suzuki en particulier porte l’empreinte du cataclysme. Dans la série The Restoration Will, elle a rassemblé des portraits de constructeurs de bateaux que son père tenait à immortaliser dans leurs plus beaux habits, loin des clichés. Des clichés qu’elle a récupérés, encore maculés de boue, dans le studio de photographie familial, après avoir perdu ses parents qui n’ont pas survécu au drame. Mayumi Suzuki a aussi retrouvé l’appareil photo de son père — exposé à Arles — dont elle s’est emparée pour capturer, sans nettoyer l’objectif, la côte de sa ville natale d’Onagawa. Elle assimile les images obtenues, comme nimbées de brume, au champ de vision des personnes disparues.

Certains photographes se sont confrontés à l’écueil que constitue la représentation de forces immatérielles comme la radioactivité ou les discriminations sociales. Kazuma Obara ne parvenait pas à représenter la portée d’un océan radioactif dans sa série sur les surfeurs de Fukushima. Il a donc choisi d’appliquer de l’eau de mer sur des cyanotypes afin de laisser le sel et le soleil ronger ses clichés de manière incontrôlée, réussissant ainsi à faire figurer visuellement la menace de la radioactivité.

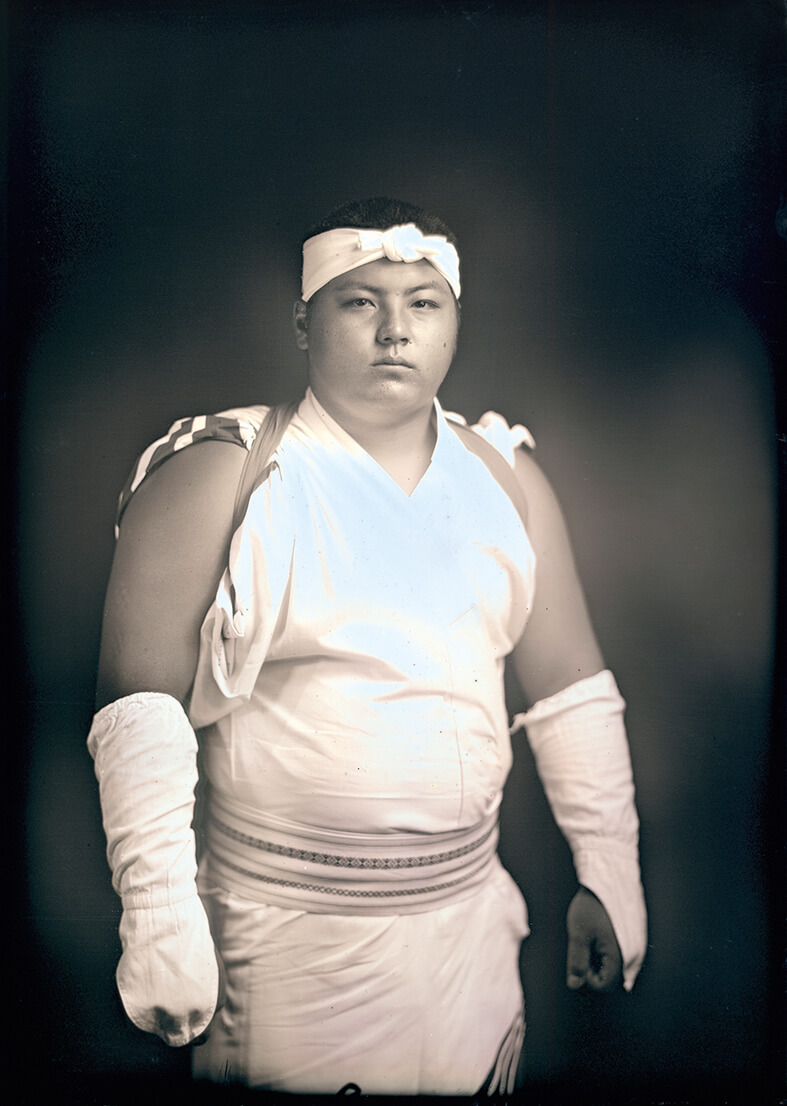

Quant à Takashi Arai, il a choisi de faire poser et parler de jeunes adolescents de Fukushima qui se sont confiés sur les conséquences de la catastrophe sur leurs vies. Les enregistrements audio de ces témoignages, saisissants, sont diffusés dans l’espace de l’exposition où sont accrochés leurs portraits réalisés au daguerréotype. Cette technique a la particularité d’avoir une durée de vie d’au moins 200 ans, soit une longévité équivalente aux contaminations entraînées par le césium 137.

Imaginaire et accumulation pour réfléchir aux conséquences

« Une seule photographie n’aurait pas suffi à décrire ce qui était en train de se produire », explique Marina Amada. « C’est pour cela que l’on retrouve une accumulation d’images dans le travail de nombreux photographes comme Jun Kanno ». Cette dernière s’est ainsi attachée à photographier les sacs remplis de déchets issus du processus de décontamination, placés dans des lieux de stockage temporaires, afin de tenter de quantifier la masse de matériaux affectés.

Lieko Shiga a aussi photographié le nouveau visage de la région du Tohoku, parfois aux airs de décharge à ciel ouvert, dénonçant la reconstruction forcée par le gouvernement et accélérée par les logiques capitalistes. Ses clichés aux couleurs néon de voitures et machines de chantier abandonnées, superposées à des paysages végétaux et des silhouettes humaines, ont un côté surnaturel. Une interprétation personnelle des conséquences d’un drame qu’elle a vécu intimement, puisqu’habitant depuis 2008 le petit village de Kitakama qui a perdu dans la catastrophe 54 de ses 350 habitants.

C’est aussi un imaginaire fantastique qui caractérise les photographies d’Ai Iwane. Installée à Hawaii, elle y fait la connaissance d’un groupe de musiciens et danseurs de Bon Odori, danse folklorique japonaise. En 2011, suite à l’accueil d’une centaine de personnes originaires de Fukushima à Maui, elle réalise que le berceau des chansons du Bon Odori n’est autre que la région affectée. Elle s’y rend alors pour en photographier la nouvelle réalité à l’aide d’un Cirkut, appareil photo adopté depuis longtemps par la communauté japonaise immigrée à Hawaii et caractérisé par ses prises de vue panoramiques à 360°. À ces images en noir et blanc, elle mêle celles prises lors des danses folkloriques, aux dominantes rouge et bleu, comme autant de témoignages d’un patrimoine qui perdure, malgré la catastrophe.

Ne pas oublier le sentiment d’urgence

La mémoire du 11 mars 2011 reste inégalement préservée. Ainsi, tous les photographes présentés dans Répliques n’ont pas eu droit à la même réception au Japon. Certains ont vu leurs œuvres liées à la catastrophe exposées et reconnues par de grandes institutions. Tandis que d’autres, comme Kazuma Obara n’ont pas encore eu droit à une exposition individuelle. Ce dernier s’est ainsi infiltré au sein de la centrale de Fukushima en tant qu’employé pour son démantèlement, à un moment où aucune information ne filtrait sur les conditions de travail d’une main d’œuvre mobilisée en urgence. Ses clichés donnent à voir le quotidien de ces travailleurs qui, ayant perdu leurs moyens de subsistance suite au désastre, n’ont eu d’autre choix que de travailler pour TEPCO, l’opérateur de la centrale, malgré la frustration engendrée par pareille décision. Témoignage inestimable de la réalité de l’accident nucléaire, le travail de Kazuma Obara n’a été repris que dans la presse étrangère.

Selon Marina Amada, les photographes engagés dans ce travail mémoriel sont animés par une volonté de changement. « Nous avions dit “plus jamais Hiroshima, plus jamais Nagasaki” et pourtant, nous avons eu Fukushima. Ce n’est pas tant la dévastation que nous ne voulons pas oublier que le sentiment d’urgence que nous avons ressenti et qui nous a poussés à réagir et changer », soutient la commissaire. « Alors que le gouvernement japonais, au même titre que celui d’autres pays, prévoit d’accroître sa dépendance à l’énergie nucléaire, les habitants de Fukushima et les artistes engagés sur ces questions sont indignés. C’est pourquoi nous continuerons d’évoquer ce sujet et espérons faire voyager cette exposition, y compris au Japon ».

L’exposition s’accompagne d’un ouvrage essentiel publié par les éditions Atelier EXB. Les œuvres de trois autres photographes, Naoya Hatakeyama, Miho Kajioka et Daisuke Saito y complètent les réflexions esquissées par les artistes exposés à Arles.

Répliques — Des photographes japonais face au cataclysme (2024), une exposition organisée par Philippe Séclier et Marina Amada dans le cadre du festival Les Rencontres de la photographie à Arles, jusqu’au 29 septembre 2024 dans l’espace Van Gogh.

Répliques 11.03.11. — Des photographes japonais face au cataclysme (2024), un ouvrage dirigé par Philippe Séclier et Marina Amada édité par Atelier EXB.

Suzuki Mayumi “Charpentier naval #11”, 1994 © Suzuki Mayumi Courtesy : photo originale d'Atsushi Sasaki, “The 20th Century Master Craftman”, 1944

Arai Takashi “Nobuyasu à dix-neuf ans” « Pour l’histoire de demain », Iwaki, 2017 © Arai Takashi Courtesy PGI Gallery, Tokyo

Kanno Jun “Planète Fukushima”, préfecture de Fukushima, 2015-2023 © Kanno Jun

Shiga Lieko “Où cette nuit nous conduit-elle ?”, 2022 Toile de bâche © Shiga Lieko

Iwane Ai “Hidehiro Asada et son père dans leur entreprise, Asada Lumber Co.”, Namie, Fukushima « Kīpuka », 2014 © Iwane Ai