Rachel Marks, l’espoir dans “Esohpromatèm”

Après la catastrophe de Fukushima, l'artiste s'est engagée dans une réflexion autour de l'impact de l'homme sur l'environnement.

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

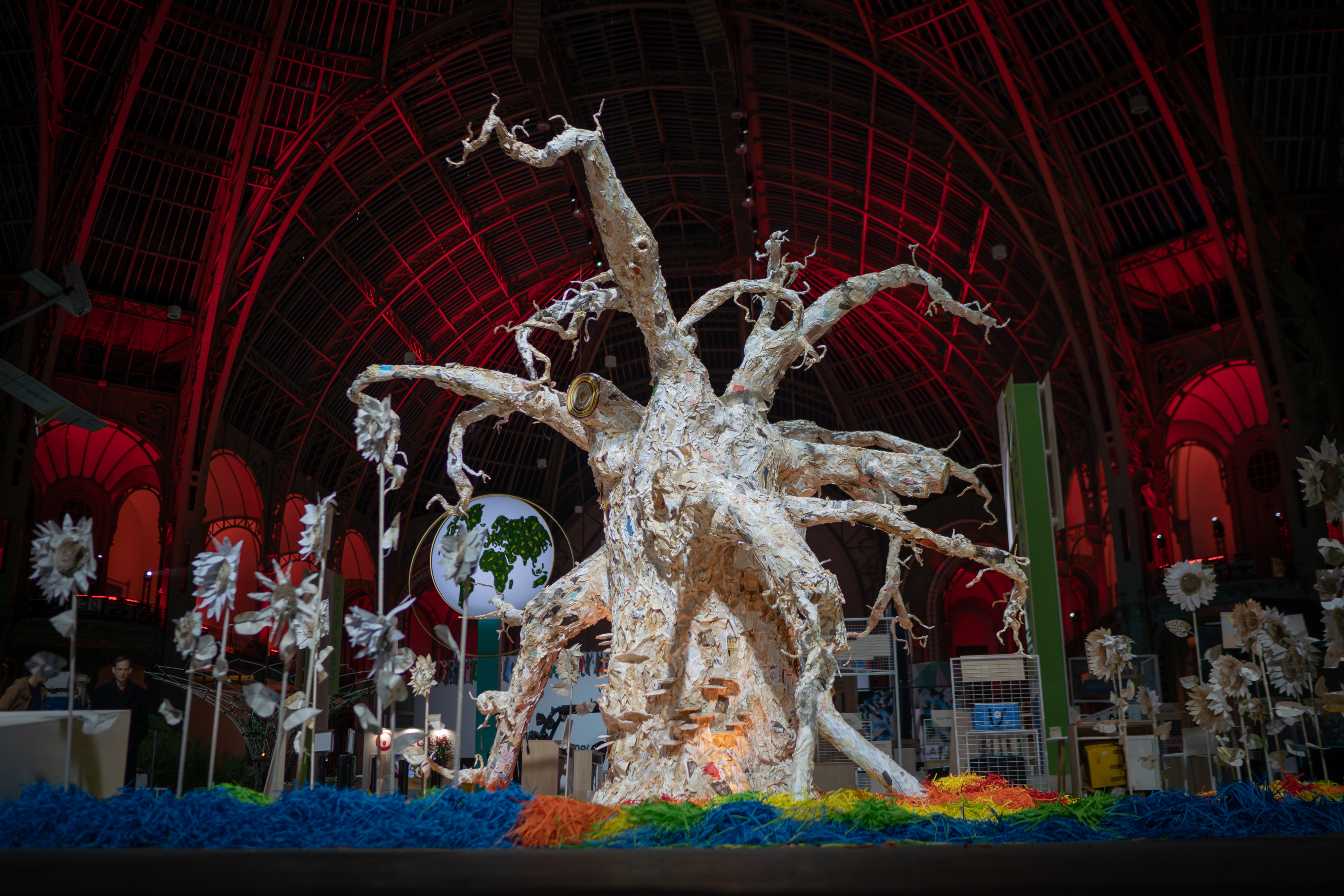

Lorsque l’artiste Rachel Marks a été invitée par l’organisation ChangeNOW à produire une œuvre pour une exposition au Grand Palais en 2020, celle-ci a entamé une profonde réflexion sur l’impact de l’humanité sur le monde. L’installation Esohpromatèm, créée par l’artiste américaine basée à Paris, aspire à associer l’esprit de communauté, les nouveaux horizons et les motifs d’espoirs inspirés par les conséquences de la catastrophe de Fukushima.

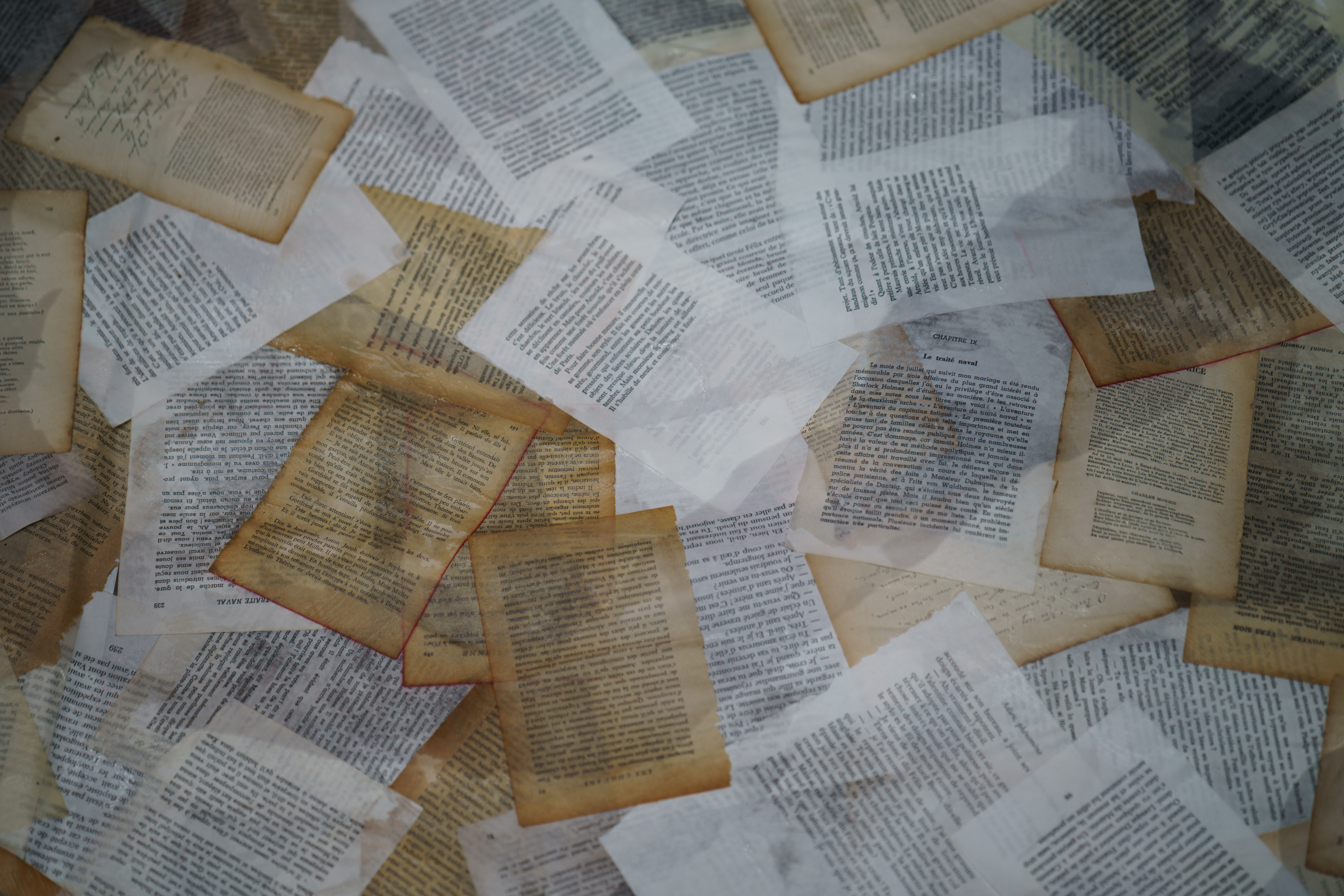

Diplômée d’un Bachelor of Fine Art en 2010 en dessin et peinture à l’Oklahoma State University et d’un Master of Fine Art en 2013 à l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble, Rachel Marks a commencé à s’intéresser aux événements de Fukushima à l’occasion de recherches liées à son installation Esohpromatèm. Créée à partir de livres et papiers recyclés, l’œuvre se veut une allégorie de la terre.

« Fukushima a été l’une des pires catastrophes environnementales. J’ai commencé à étudier ses répercussions sur notre planète et c’est alors que j’ai découvert le pouvoir des tournesols, qui sont plantés pour aider à nettoyer l’environnement des pollutions toxiques », explique l’artiste dans une interview à Pen. « Même si les fleurs sont souvent transformées par les radiations, elles envoient un message d’espoir, montrant la force de la nature à se remettre des dégâts que nous lui infligeons. »

Le changement par l’art

Il était important pour l’artiste que l’œuvre possède une dimension interactive. « Je vois mon travail comme une grande collaboration entre la nature et l’humanité : entre le papier qui provient de diverses forêts, les auteurs qui ont écrit les mots imprimés sur les pages, les différentes personnes qui possédaient les livres… C’est l’une des raisons pour lesquelles l’idée de communauté est si importante dans mon travail. » Cette dimension se reflète également dans le rôle central des participants dans l’installation, les visiteurs étaient ainsi invités à entrer à l’intérieur de l’arbre, au centre de l’espace, et à écrire une promesse faite à la terre. Ces messages ont ensuite été pliés dans des cocons en origami et ont pu embellir l’œuvre.

« Je ne pense pas pouvoir changer le monde seule », poursuit l’artiste, « cependant j’espère que mon travail peut à la fois éduquer et toucher les personnes qui y participent. J’espère créer un dialogue constructif sur la beauté de la nature et sur notre relation personnelle et collective en son sein. »

Esohpromatèm (2020), une installation de Rachel Marks à retrouver sur le site internet de l’artiste.

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

“Esohpromatèm”, Rachel Marks 2020. Photo François-Xavier Watine

LES PLUS POPULAIRES

-

Un artisanat ancré dans la nature et les paysages du quotidien d’Okinawa

Ai et Hiroyuki Tokeshi emploient du bois d'Okinawa, très contraignant, en héritiers d'une tradition locale du travail du bois et de la laque.

-

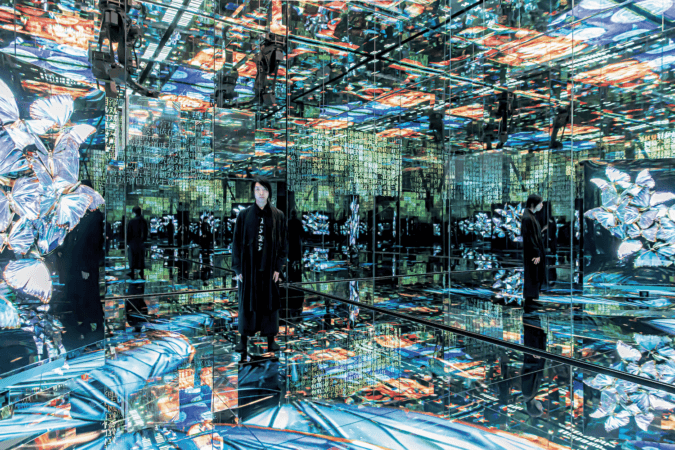

Yoichi Ochiai, l'artiste à l'origine du pavillon de “media art” de l'Exposition universelle d'Osaka 2025

Lauréat des Pen Creator Awards 2025, il revient en interview sur son œuvre immersive qui traduit en art l’expérience de la « Digital Nature ».

-

Morioka Shoten, la librairie au livre unique

Face à l'afflux des sorties littéraires, Yoshiyuki Morioka a décidé en 2015 d'ouvrir sa librairie qui ne propose qu'un seul livre par semaine.

-

« Voir ceux de mon âge, ou plus jeunes, réussir me rend nerveux »

Dans “Guide de survie en société d'un anti-conformiste”, l'auteur Satoshi Ogawa partage ses stratégies pour affronter le quotidien.

-

La tradition des œufs noirs du volcan de Hakone

Dans la vallée volcanique de Owakudani, de curieux œufs noirs aux vertus bienfaisantes sont cuits dans les eaux sulfuriques.