“Garo”, la revue de l’avant-garde du manga

Lancé en 1964, le mensuel a mis en lumière les meilleurs auteurs d'un manga subversif et expérimental qui a fait date.

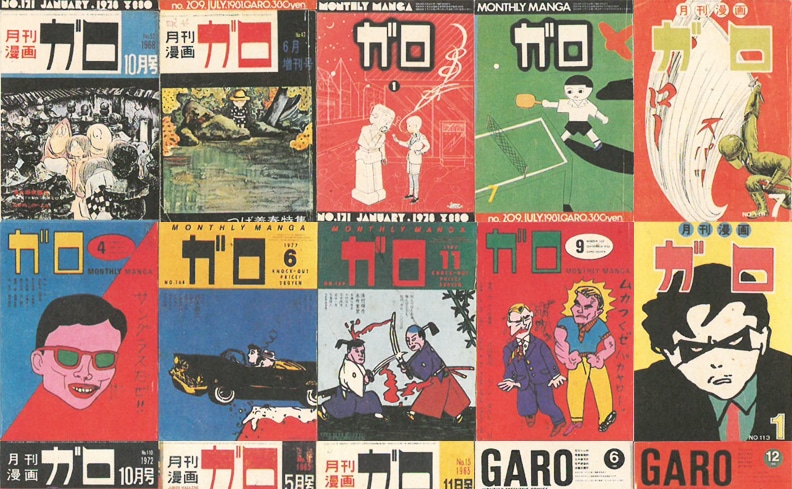

“Garo”, Seirindo Kogeisha.

Si Garo n’est aujourd’hui plus publiée, la revue, sa signature, sont immédiatement reconnaissables. Les unes, illustrées par les plus grands noms de l’univers du manga, dans toute sa diversité, ont eu une influence considérable sur les étudiants, professionnels et artistes, entre les années 1960 et 2000.

Principal magazine d’anthologie du manga alternatif au Japon, Garo a permis à des artistes pionniers de s’aventurer dans des thématiques délicates — drames historiques, questionnements existentialistes sur la vie moderne, illustrations abstraites, représentations froides de la pauvreté et nombre d’investigations artistiques érotiques et grotesques. Garo n’a jamais été considéré comme un magazine « majeur » ; pour autant, son caractère subversif a aidé à définir les contours du manga contemporain — et également de toute la culture pop japonaise.

Insurrection graphique

Garo apparaît à une époque où les manga ne circulent que grâce à un système de location — le kashi-hon —, tandis que le contexte politique japonais mouvementé est marqué par d’importantes manifestations étudiantes. Le premier numéro du magazine fondé par Katsuichi Nagai présente le travail de Sampei Shirato, artiste et essayiste connu pour avoir introduit le gekiga — un style de bande dessinée graveleuse (destinée aux adultes) qui dominait cet univers dans les années 1960 et 1970.

C’est notamment grâce à la célèbre saga de manga Kamui-den de Sampei Shirato — qui s’apparente à un drame politique —, visant particulièrement un jeune public de gauche, que Garo révolutionne le genre. Sa réputation lui permet d’attirer rapidement des artistes gekiga aujourd’hui reconnus tels que Yoshiharu Tsuge, Yoshihiro Tatsumi ou Shigeru Mizuki.

Instabilité

Garo surgit dans une société instable, politiquement et socialement. Aux traumatismes nés de la Seconde Guerre mondiale s’ajoutent une succession d’événements tels que le suicide par seppuku de Yukio Mishima ou le détournement de Yodogo. La dimension surréaliste et l’humour noir qui caractérisent Garo marquent ainsi une génération en quête de nouveaux horizons.

L’univers du manga, sensible à l’opinion publique, est régi par des codes strictes. Pour autant, les éditeurs de Garo laissent une totale liberté de ton à leurs auteurs, qu’ils soient catastrophistes ou critiques du statu quo. Les déboires financiers et leurs conséquences n’éloignent pas un public attaché à cette instabilité, et l’impact des illustrations expérimentales de Suehiro Maruo, Seeichi Hayashi ou King Terry sur le monde du graphisme est considérable. Nombre de magazines concurrents sont apparus au fil des années ; et si ceux-ci étaient plus prospères sur le plan financier, ils ont toujours suivi les traces de Garo.

Dans les années 1990, le public a commencé à se détourner de Garo, et en 1996 — six ans après la mort de Katsuichi Nagai —, l’équipe se disperse, et se lance dans d’autres projets tels que Ax. Mais Garo n’a pas complètement disparu ; le magazine a laissé une trace indélébile dans l’industrie japonaise du manga.

Garo n’est plus imprimé depuis 1992, mais les œuvres publiées dans ses pages ont depuis été diffusées et traduites dans nombre de publications internationales.

En France, les éditions Cornélius ont publié plusieurs auteurs de la revue, notamment Yoshiharu Tsuge.

Un recueil d’histoires de l’héritier du magazine, — Ax —, a été publié aux éditions du Lézard noir.

Une de “Garo” de 1993, avec une oeuvre de Suehiro Maruo.

Une de “Garo” de 1966, avec une oeuvre de Yoshiharu Tsuge. Cette édition mettait particulièrement en avant son travail et a édité sa nouvelle légendaire “Numa” (Marais).

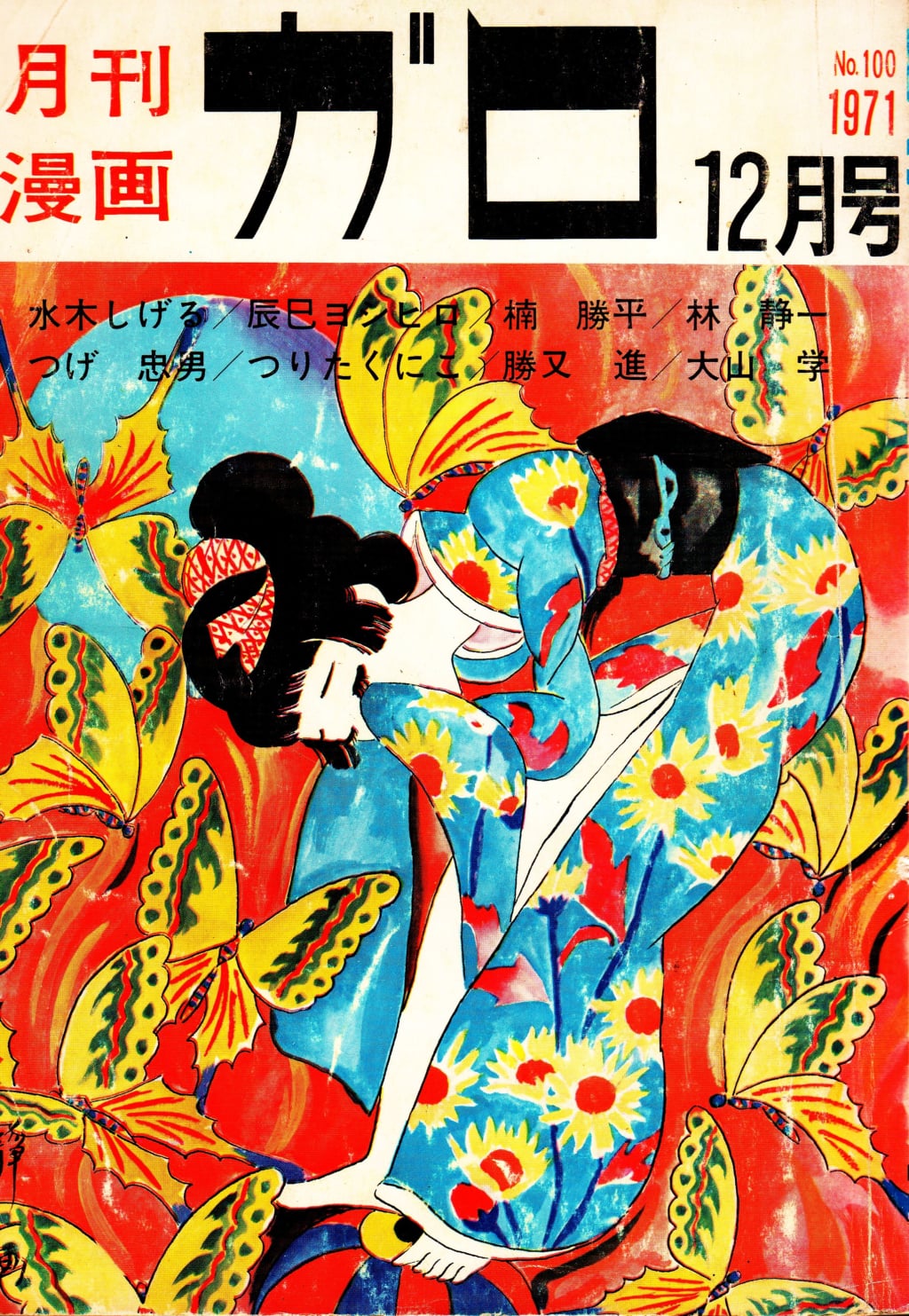

Une de “Garo” de 1971, avec une oeuvre de Seeichi Hayashi.

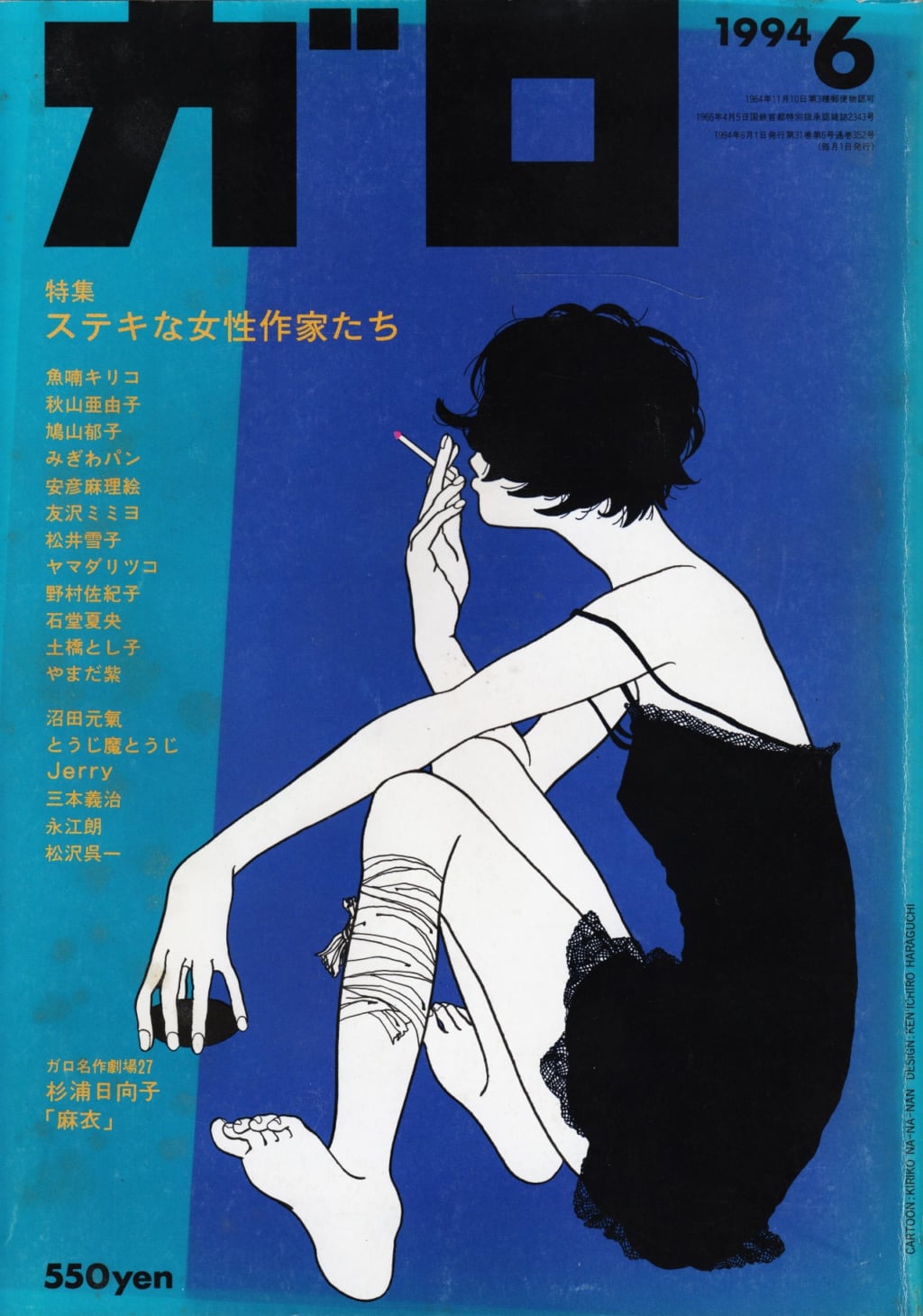

Une de “Garo” de 1994, avec une oeuvre de Kiriko Nananan.

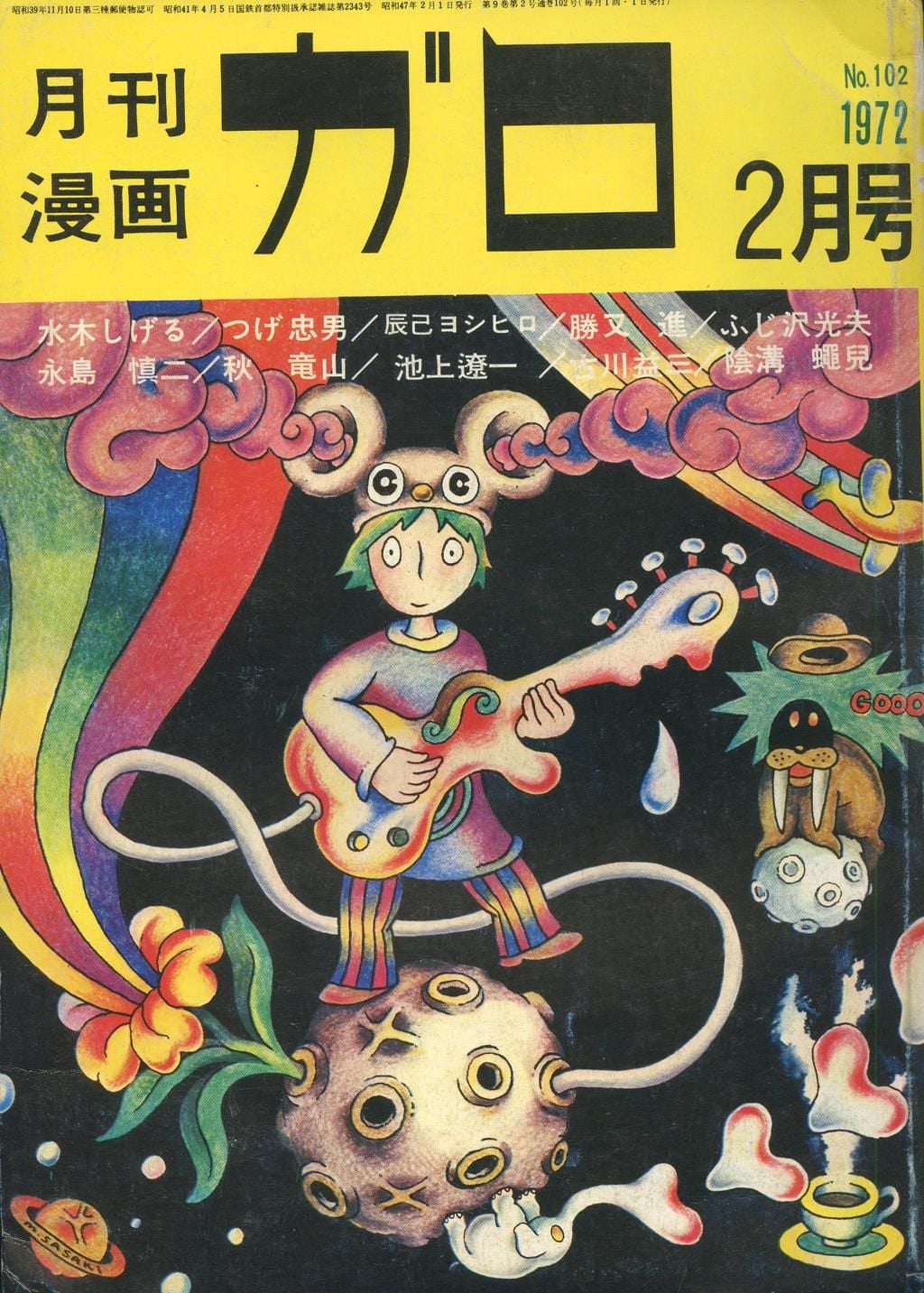

Une de “Garo” de 1972, avec une oeuvre de Maki Sasaki.

LES PLUS POPULAIRES

-

Le parc Hitachi offre une pause florale et colorée en toutes saisons

A deux heures de Tokyo, ce parc aux milliers de fleurs se visite plusieurs fois par an pour apprécier les différents types de floraison.

-

Un jardin japonais rare, caché au sein du temple Honen-in à Kyoto

Visible seulement deux fois par an, “Empty River”, aménagé par l’architecte paysagiste Marc Peter Keane, évoque le cycle du carbone.

-

WaqWaq Kingdom, musique d'un folklore ultramoderne

Le duo de Shigeru Ishihara et Kiki Hitomi imprègne sa “club music” expérimentale et ses rythmes internationaux de mythologie japonaise.

-

“Mémoires d’une geisha”, déconstruction d’un fantasme

Inspiré d'une histoire vraie, le livre de Yuki Inoue offre un regard intime sur la vie de ces dames de compagnie au début du XXème siècle.

-

La ville de Kurashiki, « petite Venise du Japon »

Le district de Bikan dans la ville de Kurashiki, avec la rivière Takahashi et ses nombreux canaux, a acquis la réputation d'être la Venise du Japon.