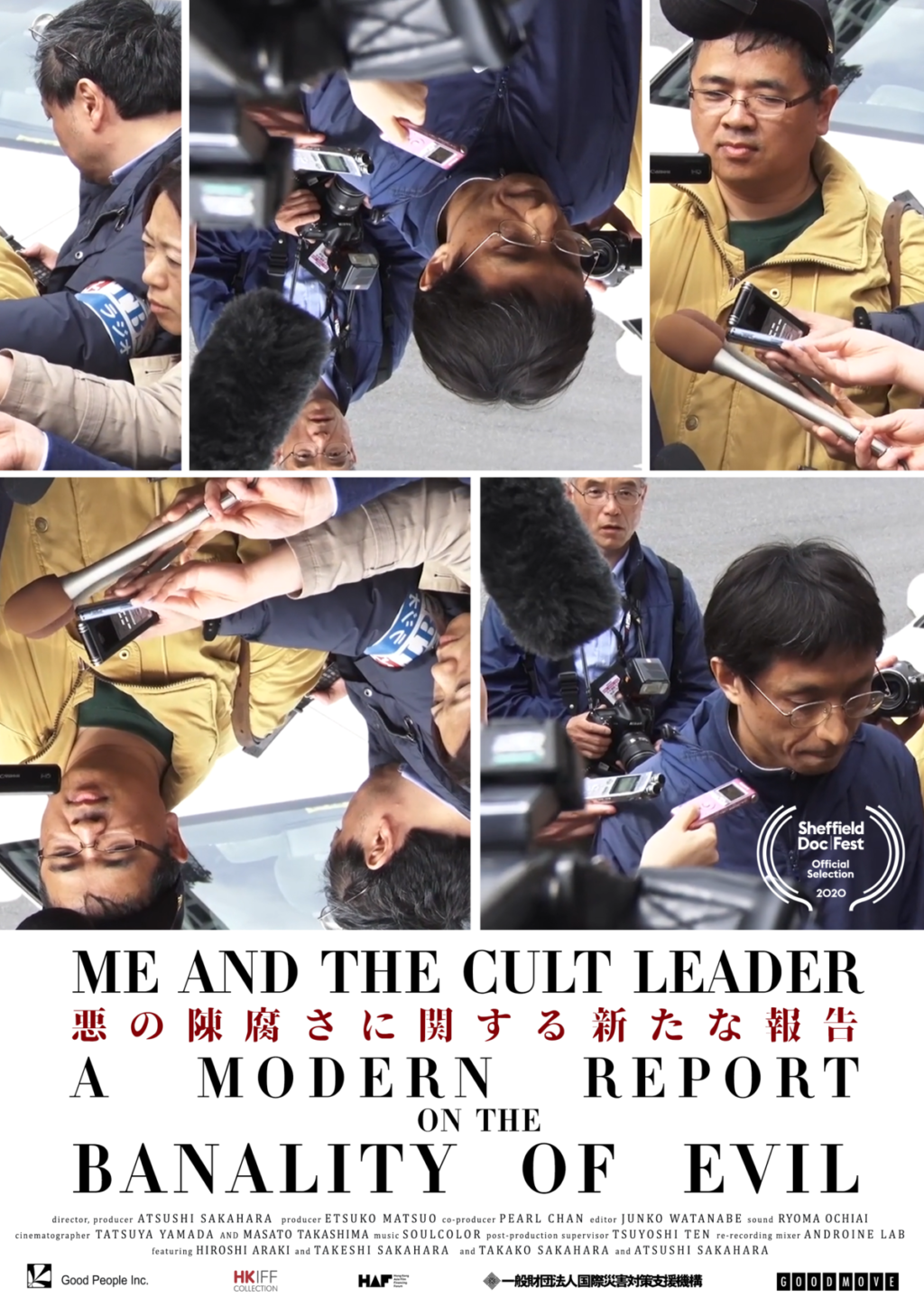

“Me and the Cult Leader”, témoignage filmique sur la secte Aum

Le cinéaste Atsushi Sakahara porte la parole de milliers de victimes de l'attaque au gaz sarin de Tokyo au récit d'une franchise percutante.

© Atsushi Sakahara / Good People Inc, Etsuko Matsuo

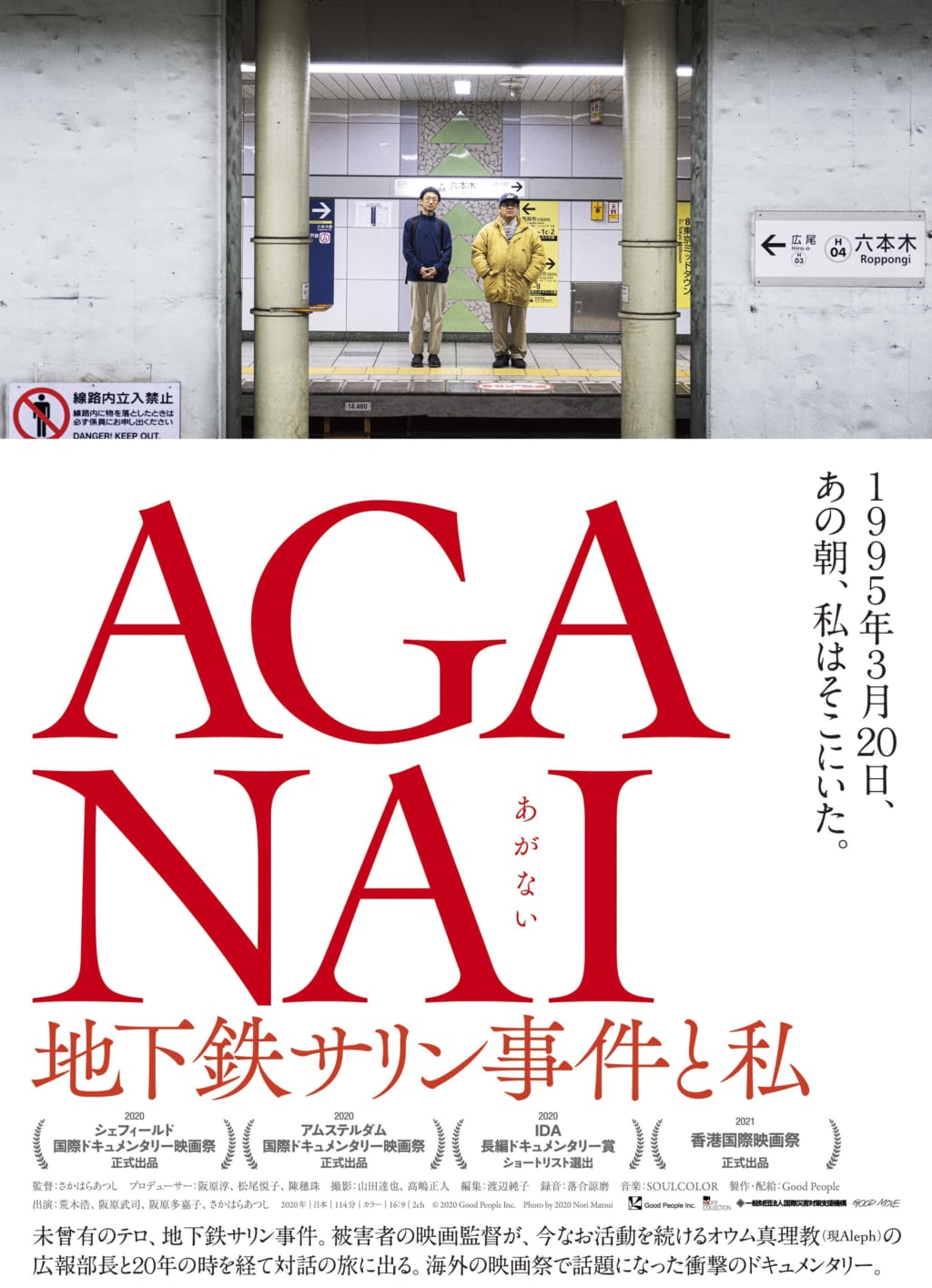

Le 20 mars 1995, la secte terroriste Aum Shinrikyo répand du gaz sarin dans le métro de la capitale japonaise. Lors de cinq attaques coordonnées, un membre de chaque équipe perce avec la pointe d’un parapluie un sac posé au sol contenant des poches de sarin sous forme liquide, laissant le gaz s’évaporer et se diffuser dans les cinq rames bondées à l’heure de pointe. L’attaque est dirigée contre les trains passant par Kasumigaseki et Nagatacho, qui abritent le gouvernement japonais. C’est le plus grave attentat au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le bilan final est de 13 morts et plus de 6 300 blessés, dont certaines victimes sont paralysées à vie, alors que d’autres restent dans le coma des dizaines d’années.

Le cinéaste Atsushi Sakahara est présent ce jour-là et fait partie des victimes. Il souffre depuis d’un syndrome de stress post-traumatique ainsi que de difficultés à garder les yeux ouverts. Le réalisateur, écrivain et homme d’affaires japonais, né en 1966, rejoint une agence de publicité après avoir étudié l’économie à l’université de Kyoto, et obtenu une maîtrise à l’université de Californie. Il est le producteur du court métrage Bean Cake (2001), primé à Cannes, et l’auteur de plusieurs livres à succès. Il commence à travailler sur son premier long-métrage en 2015, Me and the Cult Leader, film dans lequel il organise une rencontre avec Hiroshi Araki, membre exécutif de la secte. Atsushi Sakahara se lance alors dans un voyage intime et exigeant pour enregistrer les chemins de vie parallèles de la victime et de l’agresseur.

Comprendre les motivations d’un acte terroriste

Le film commence après une année passée à négocier les termes de leur rencontre. Près de vingt-cinq ans plus tard, Atsushi Sakahara se retrouve face à un membre du culte responsable de ses maux. Il accompagne d’abord le fidèle d’Aleph (nouveau nom de la secte Aum) dans son lieu de culte. L’espace de vie, petit et partagé, consiste en un dojo et une résidence. Les vêtements et la nourriture des membres sont monochromes et laissés intentionnellement fades. Atsushi Sakahara interroge Hiroshi Araki sur les pratiques, les exigences et les idéologies de la secte. Il écoute patiemment son interlocuteur et essaie de comprendre pourquoi il a rejoint le groupe, et surtout pourquoi il y reste.

Tout au long du film, les deux hommes, qui ont étudié dans la même université et viennent de la même région, se déplacent dans les lieux où ils ont grandi, retraçant leur passé pour mieux comprendre leurs présents et leurs croyances actuelles respectives. L’objectif du cinéaste n’est pas la confrontation mais la conversation, il ne tombe pas dans le sensationnalisme et ne cherche pas le règlement de comptes. Au contraire, le film est une entreprise de compréhension des actes, une quête d’un pardon, d’un aveu, qui passe par la relation de confiance entre les deux protagonistes.

Sous-titré « un rapport moderne sur la banalité du mal », Me and the Cult Leader interroge sur le contraste entre les individus qui trouvent leur place dans ce monde violent et désordonné, et ceux qui n’y trouvent pas leur place et qui se retrouvent condamnés.

Me and the Cult Leader (2020), un documentaire réalisé par Atsushi Sakahara. Plus d’informations sur le site internet du réalisateur (en japonais).

© Atsushi Sakahara / Good People Inc, Etsuko Matsuo

© Atsushi Sakahara / Good People Inc, Etsuko Matsuo

© Atsushi Sakahara / Good People Inc, Etsuko Matsuo

© Atsushi Sakahara / Good People Inc, Etsuko Matsuo

LES PLUS POPULAIRES

-

Ishiuchi Miyako, un regard singulier sur les femmes

Lauréate du prix Women in Motion 2024, la photographe réalise d’intimes portraits de femmes à partir d’objets laissés derrière elles.

-

La scène créative japonaise contemporaine rassemblée à Paris

Du 1er au 4 février 2024 aux Magasins Généraux, art digital, installations, photos et objets design s’exposent lors du festival Tokyosaï.

-

“L’échelle de l’esprit”, sentiments numéraux

L’illustrateur Bunpei Yorifuji élabore dans cet ouvrage de nouvelles unités de mesure pour parvenir à chiffrer mais aussi ressentir le monde.

-

Recette d'umeboshi par Karen Solomon

A la différence des prunes d'Occident, l'ume ne se consomme pas crue et est saumurée par les Japonais qui raffolent de ce condiment acidulé.

-

“Mononoke”, inventaire d’étranges créatures

Shigeru Mizuki livre dans cet ouvrage une déclinaison artistique de ces être surnaturels qui peuplent les légendes japonaises.